每日睁眼亏36万!重啤败诉背后,上演外资收割罗生门

来源:深蓝财经

浏览:22374

2025-03-26 13:48:29

昔日伙伴、未来对手?

近日,深陷“内斗”风波的重庆啤酒,一审败诉了。该消息犹如一枚深水炸弹,在行业内外掀起轩然大波。被告席上,这家市值数百亿的上市公司喊冤上诉;原告席上,嘉威啤酒以悲情姿态控诉其在撒谎。这场持续多年的包销协议纠纷,不仅撕开了中国啤酒行业国企改制中的历史伤疤,更暴露了外资入局后本土品牌生存的困境。上诉“喊话”很响,却先掏2.54亿

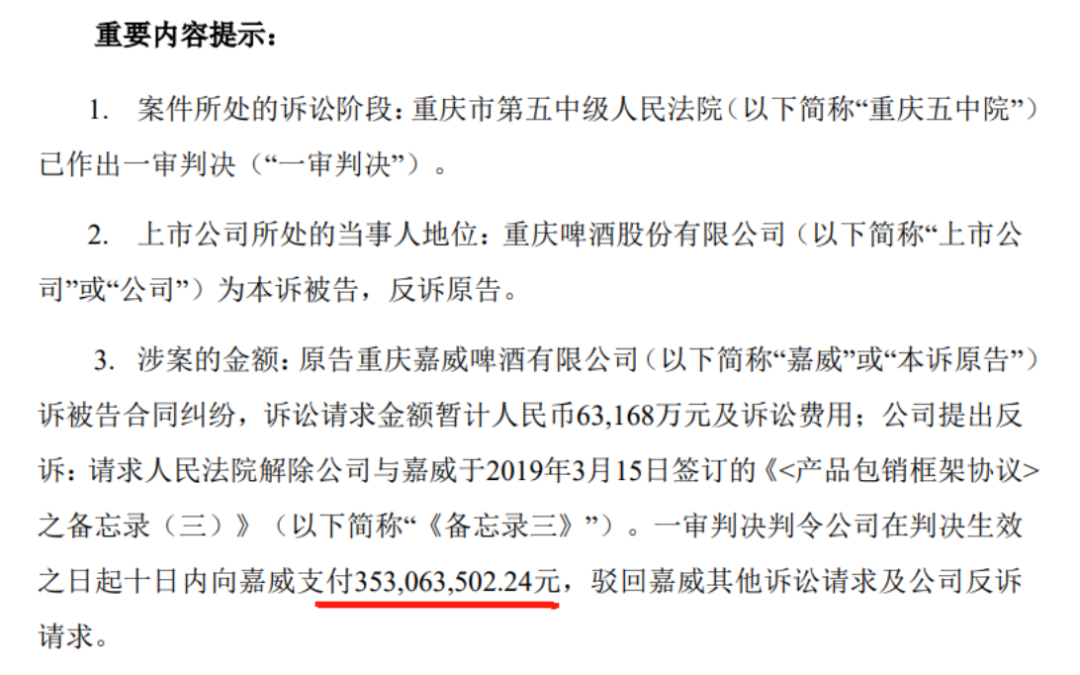

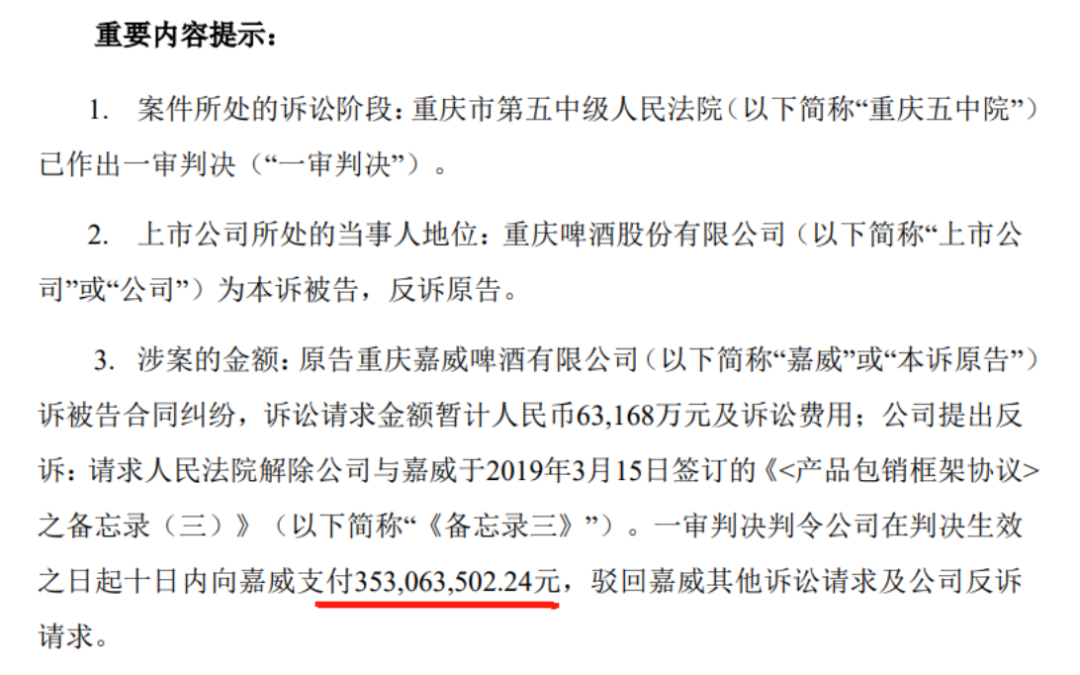

3月14日晚,重庆啤酒公告,其与参股公司重庆嘉威啤酒有限公司的合同纠纷,被重庆第五中级人民法院一审判决,要求重庆啤酒在判决生效后十天内向嘉威啤酒支付3.53亿元。

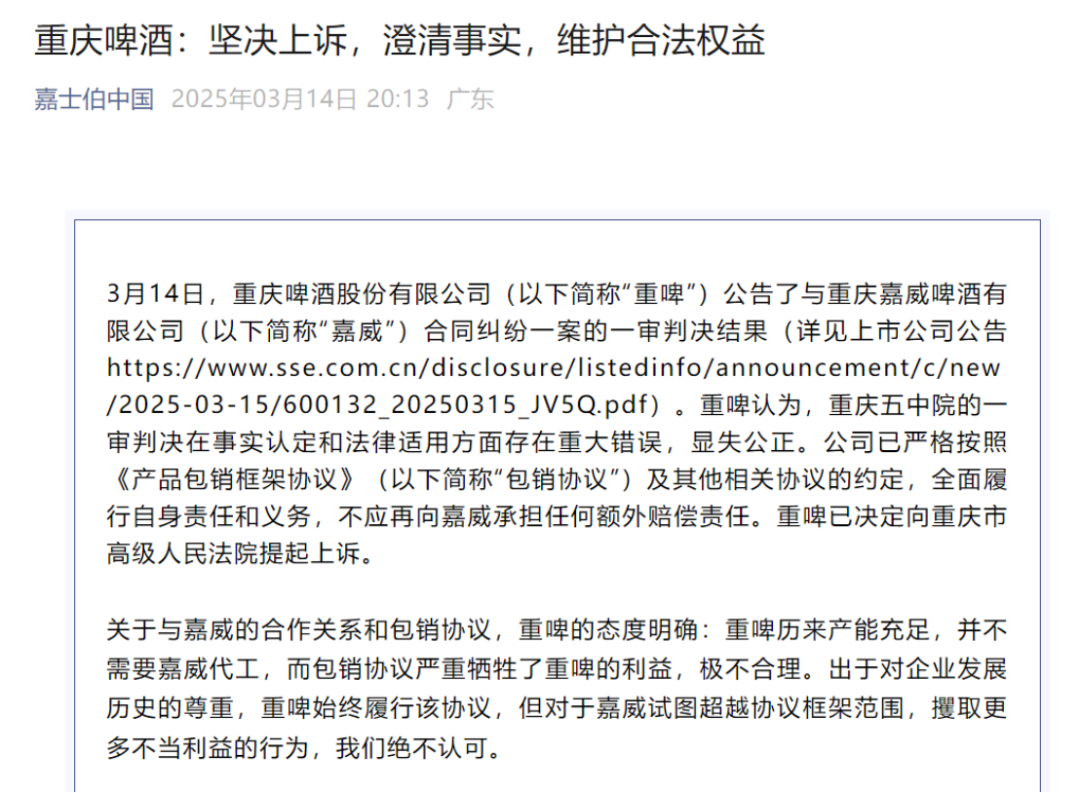

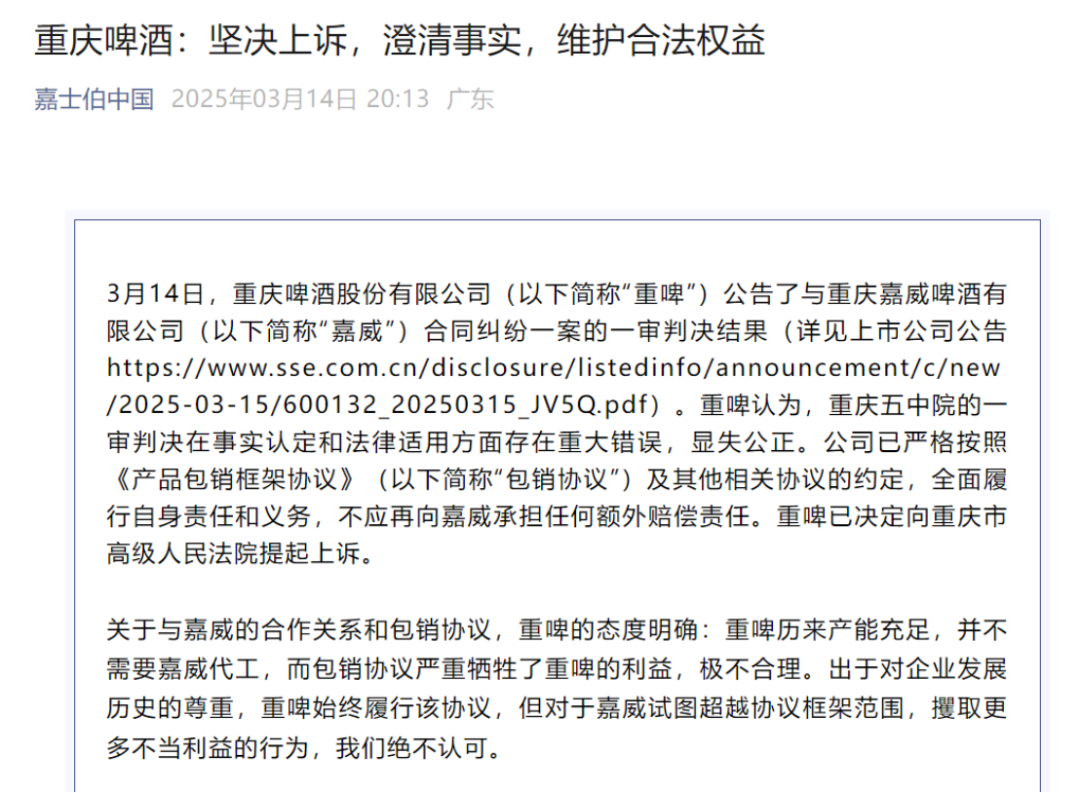

面对这一判决,重庆啤酒反应激烈,直指“一审判决认定事实不清,适用法律错误”,“公司将坚决提起上诉”,誓要为自己讨回公道。有意思的是,重庆啤酒嘴上喊着要上诉,实际却让下属负责包销业务的控股子公司嘉士伯重庆啤酒有限公司拟计提2.54亿元的预计负债,说是基于会计谨慎性原则。这一举动直接导致重庆啤酒2024年的利润总额减少了2.54亿元,归属于上市公司股东的净利润减少了1.31亿元。这里提一下,嘉士伯重啤前身为重庆嘉酿啤酒,成立于2011年,重庆啤酒成员。经历嘉士伯入主重庆啤酒及2020年资产重组后,成为嘉士伯在中国经营啤酒资产的重要平台,目前由重庆啤酒持股51.42%、嘉士伯集团全资子公司持股48.58%,最终实控人还是嘉士伯。其实,从企业会计准则的角度看,对于涉诉或有事项,公司可确认为预计负债,就像提前从钱包里掏出一笔钱备着,万一二审输了就直接用这笔钱赔;也可以确认为或有负债,相当于提醒说“可能要赔”,但钱包里暂时不掏钱。重庆啤酒一审败诉后立马“掏钱”预留赔偿金,而不是只提醒说“可能赔”,说明他们自己也觉得上诉翻盘希望不大。同样是一审败诉,卷入徐翔操纵证券市场案的文峰股份,去年就在法律抗辩和证据支撑下,很快上诉,所以坚持不提前掏钱。直到终审又输了,才老实认赔。但至今,他们仍在筹划申请再审或申诉,那才叫一个据理力争,不轻易认输。相比之下,重庆啤酒直接认怂留钱,显然上诉底气不足。至于2.54亿元预计负债,应该是按照最佳估计数原则计提,在实际支付前并不能税前扣除,所以会直接减少嘉士伯重啤年度净利润2.54亿元。重庆啤酒持有嘉士伯重啤51.42%股权,按这个比例算,相应减少净利润1.31亿元。2024年对重庆啤酒来说流年不利,全年营收146亿,比前一年少了1.15%;净利润更是跌到12.45亿,同比下降6.84%,这可是近九年头一回下滑。屋漏偏逢连夜雨,这次官司败诉又或让净利润再砍1.31亿,直接缩水到11.14亿。换句话说,公司每天一睁眼,啥也没干就先亏掉36万,业绩压力山大。包销协议纠纷背后,双方恩怨已久

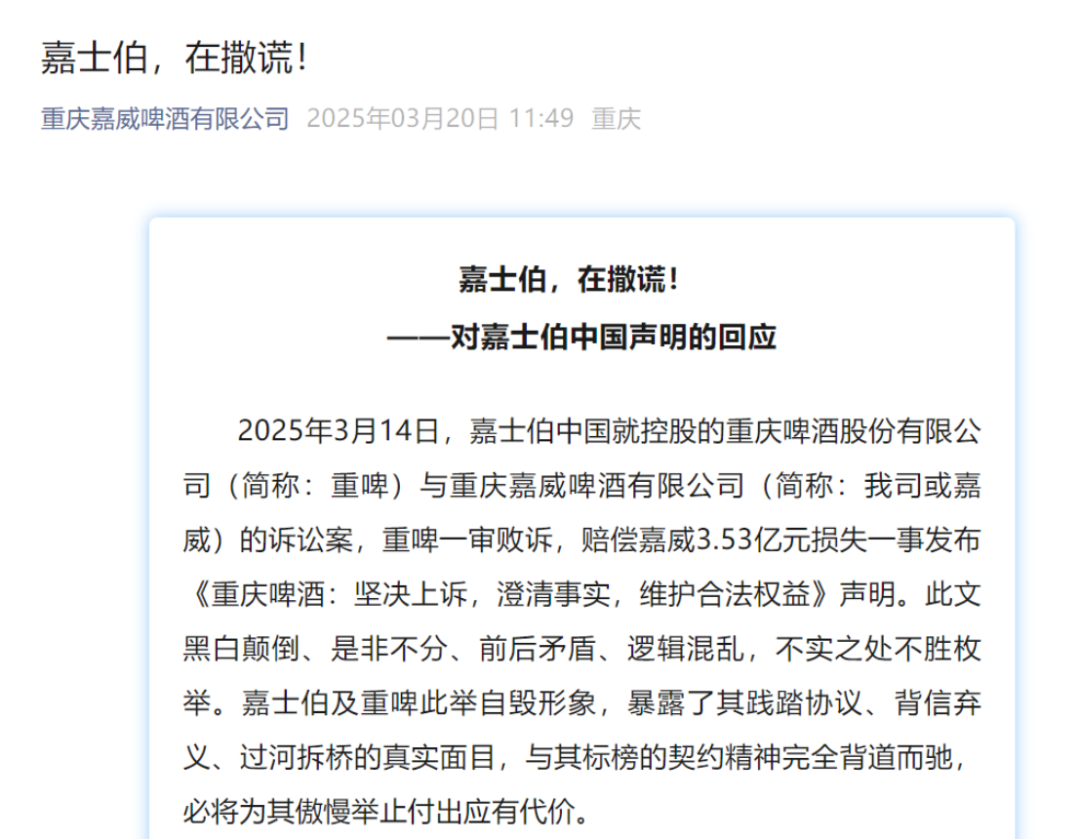

就在重庆啤酒公告当晚,嘉士伯中国公众号连夜发长文澄清事实,斥责嘉威“吸血协议”。而嘉威啤酒也不甘示弱,于3月20日发布《嘉士伯,在撒谎!》的长文进行驳斥。

嘉威认为双方合作是平等的“品牌共治”,只是分工不同;而重啤则将嘉威视为资本游戏中的棋子。二者叙事的差异,为后续博弈埋下伏笔。1992年,嘉威大股东钰鑫集团的前身金星啤酒厂,和重啤厂签订《联合协议书》,组建产销联盟,金星放弃自有品牌,转产“山城”品牌啤酒。1997年,经重啤厂改制而来的重啤集团与金星成立合资公司。1999年,双方在合资公司基础上,组建了现在的嘉威。重啤以“山城”啤酒商标使用权出资,占股33%(后由嘉士伯重啤继承);钰鑫集团以全部啤酒资产出资,占股60.31%;钰鑫公司员工以货币出资,占股6.69%。对于这段早期合作,嘉士伯认为嘉威只是重啤的代工厂,依赖为重啤代工存活,并强调“重啤历来产能充足,并不需要嘉威代工”。嘉士伯还指出,重啤拿出了“山城”啤酒商标使用权,却只是嘉威的小股东,“持续出让重啤利益、扩大嘉威利益”,极不合理。面对嘉士伯的盛气凌人,嘉威则强调自己早期是联合体成员,否认“代工厂”一说。并多次提到,为防止恶性竞争,共同做大做强“山城”啤酒品牌而组建了嘉威,公司成立以来对品牌的发展壮大做出了不可磨灭的历史贡献。《重庆日报》在一篇报道中曾提及:“20世纪80年代末,重啤开始从松散型联合体向集团公司发展。重啤以自己的品牌和信誉与其他厂家联合,在推动西南地区糖酒产业发展的同事,重啤自身也得到了长足发展。”

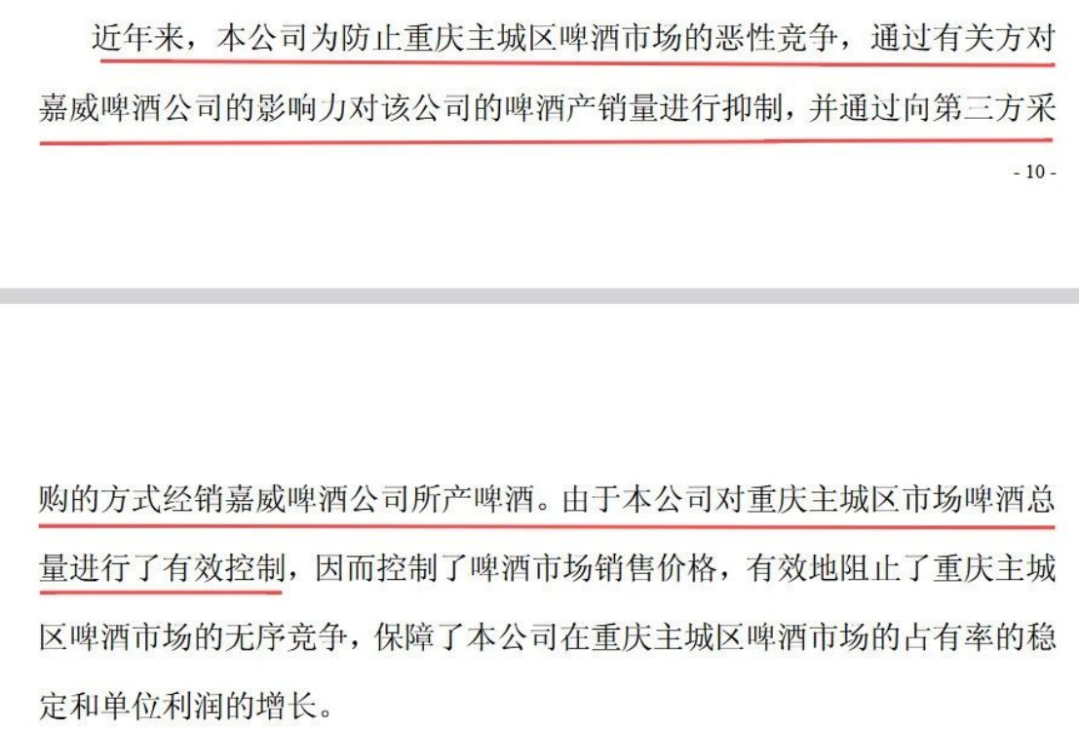

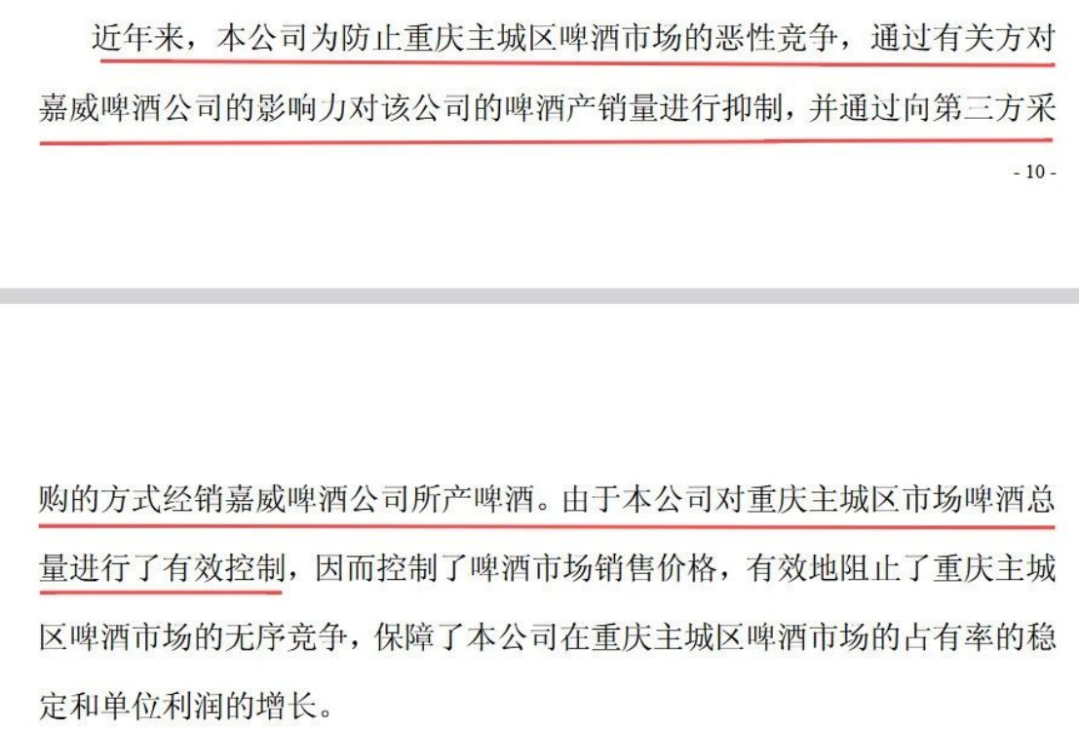

另有数据显示,嘉威成立后,“山城”啤酒产销量由1999年的不足30万吨猛增至2013年的近100万吨,“山城”啤酒品牌的重庆市场占有率达95%以上,西南地区占有率达65%以上。由此可见双方均有获益。否则也不可能在2009年签订为期20年的《产品包销框架协议》。然而,正是这份包销协议,如今被嘉士伯称为“极不合理”,直言嘉威的盈利模式是“寄生式吸血”。为了加强佐证,嘉士伯拿出2009年至2019年时间段,对比得出“嘉威利润总额竟然相当于重啤的60%”。但值得注意的是,早在2008年12月,嘉士伯集团就成为重啤第二大股东,2013年底持股进一步升至60%,成为绝对控股大股东。嘉威指出,嘉士伯质疑的包销协议,正是其作为第二大股东时,与其他重啤中小股东一起全票通过的,其目的更是出于对嘉威产销量进行抑制来保障自身利益。

后来,嘉士伯控股后,双方还就如何履行好协议展开了597天的谈判,并签订了补充协议及备忘录。整个过程,嘉士伯从未对《包销协议》提出任何质疑。嘉威认为,现在想用一句“不公平”就推翻,置契约精神何在?更令人不解的是,嘉士伯一边控诉包销协议,一边又表示重啤已全面履行自身责任和义务,不应再向嘉威承担任何额外赔偿责任。但这次一审结果,重啤败诉;之前双方的销售案,一审二审也都是重啤败诉;更早之前,2016年,签订包销协议的补充协议时,也曾明确重啤要向嘉威支付3000万和解金。商标争夺暗战,2029年的“定时炸弹”?

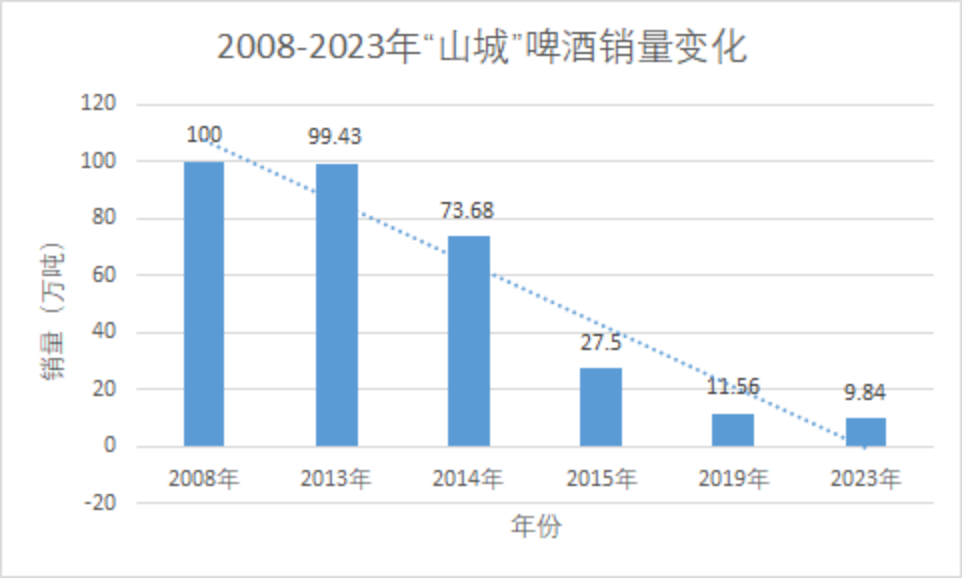

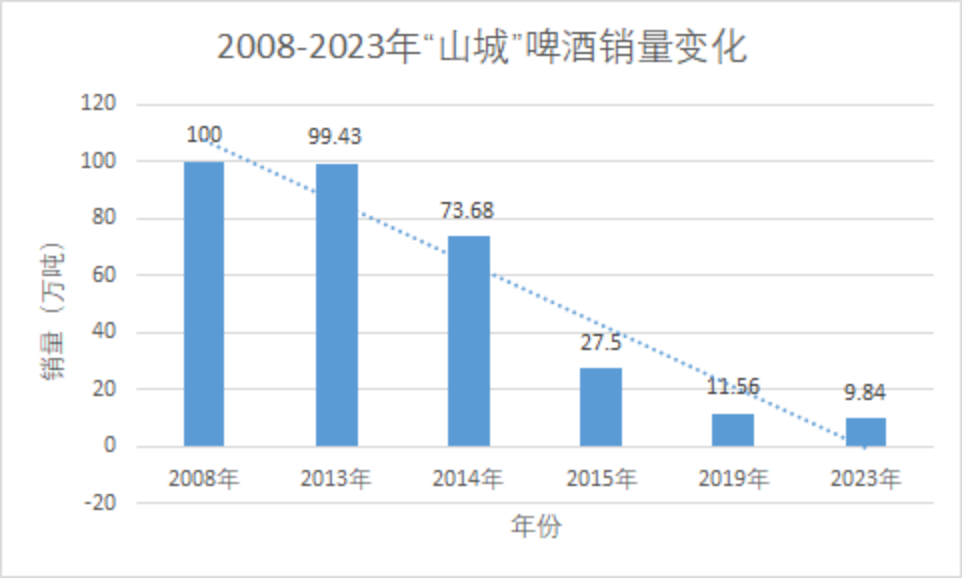

根据《21世纪经济报道》的报道,最初收购重啤之时,嘉士伯向重庆市政府作出过四大承诺,其中一条便是:继续保留“山城”啤酒品牌。嘉士伯甚至还许下宏愿,誓要将“山城”啤酒推向全国。然而,直到去年8月,嘉威发布的《重庆嘉威啤酒有限公司关于拯救“山城”啤酒品牌的声明》引发全网高度关注,大家才发现“山城”啤酒已岌岌可危,其四大承诺兑现度极低。按照嘉威说法,自2013年嘉士伯收购重啤股份以来,嘉士伯基于自身利益的最大化,对“山城”啤酒品牌进行了全面封杀和系统打击,造成“山城”啤酒的年产销量从100万吨下降至9.8万吨。曾经,“山城”啤酒品牌评估价值高达60亿元,如今品牌濒临消亡。根据财报数据,2013年“山城”品牌销量为99.43万千升,占重啤总销量80%以上,但2015年销量暴跌至27.5万千升,2023年更与其他经济型啤酒合计销量不足10万千升,仅占总销量的3%。

对此,嘉士伯辩称,市场选择高端化,“山城”萎缩是自然结果,而且“山城”从未消失,2023年,“山城”品牌销量超过16万吨(这与重啤年报披露数据不符)。然而,种种迹象显示,嘉士伯入主后,通过关联交易等手段,使重啤逐步减少对“山城”品牌的投入,转而推广自有品牌“乐堡”“重庆纯生”等。例如,2016年补充协议允许嘉威生产“乐堡”“重庆纯生”,但重啤却未按约定调整包销量,导致嘉威产能闲置。翻看重啤财报,2015年公司明确将“重庆”等品牌定为发展方向,并将“山城”划入低端经济型产品线,实质上切断了市场资源投入。也是在2015年,重啤对其无形资产中的“山城牌”啤酒注册商标,计提5120万元的减值准备。这引发嘉威方面的不满。嘉威董事谢长勇曾公开表示,嘉士伯如此做的原因是要在2029年双方包销协议结束时,将“山城”啤酒的影响力彻底消灭,届时嘉威自己生产“山城”啤酒时,就没有市场号召力、竞争力,以此消灭目前的合作伙伴,未来的潜在竞争对手。重啤声明拥有“山城”商标完整所有权,嘉威仅通过《包销协议》获得使用权,且该权利将于2029年协议到期后终止。但问题在于,嘉威对山城商标的使用权,并不是通过《包销协议》获得的,而是当年重啤用山城商标使用权入的股。根据公司法,股份有限公司股东以商标入资后,无法直接撤资,只能通过股权转让、减资等合法途径退出。尽管如此,法律仍存在模糊性。若2029年包销协议到期后终止,嘉威继续使用“山城”商标生产销售,可能引发商标侵权诉讼。届时,“山城”或陷入类似王老吉与加多宝的商标拉锯战。结语

曾经,“山城啤酒,知心朋友”这一广告可谓家喻户晓。2013年,嘉士伯曾联合全球大型数据调查机构华通明略做过重庆市场酒的消费调查,山城作为第一选择,指数高达79,而其他的啤酒品牌,雪花、青岛和燕京分别只有4、3和1,碾压式领先。在网友看来,山城啤酒是山城人民的啤酒,是重庆人的最有城市辨识度的城市印记,不应被忘记,更不应被消灭。老品牌要想翻红,并非易事。消费者对“山城”品牌有情感,但市场环境变化,媒体碎片化,需求疲软,产能过剩,这些都是挑战。对于“山城”啤酒来说,主要问题是,一心想赚钱的外资嘉士伯,对嘉威持股比例低,没有赚取到最大利益,矛盾似乎难以调和。或许最好的结局是,剥离资本裹挟,由重庆国资或本土公司回购品牌,通过保持品牌独立性,加大市场推广力度。当外地游客提起“山城”啤酒,联想到的不再是资本纠纷的荒诞剧,而是滚烫火锅旁的碰杯声、长江索道下的市井烟火,这才是老品牌真正的“雄起”。

深蓝财经声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担!

王鑫

王鑫